Internationalisation de la chaîne de valeur

Des matières premières qui viennent d’Afrique ou du Brésil, des composants fabriqués en Chine ou au Vietnam, un assemblage au Mexique ou en Inde, des hubs portuaires dans le monde entier, des produits vendus en Amérique du Nord, en Europe ou au Japon et des services supports un peu partout : design en Californie, marketing en France, service client au Maroc…

Comment les entreprises en sont-elles venues à jouer au puzzle mondial ?

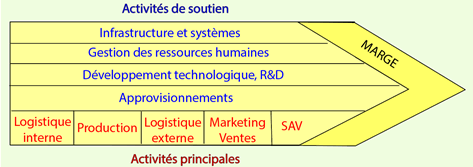

Chaîne de valeur

La chaîne de valeur est un concept introduit par Michael Porter dans les années 1980 : toute entreprise crée de la valeur en enchaînant différentes activités (logistique, production, marketing, etc.). Ces étapes forment une chaîne.

Exemple. Pour un jean :

- Le coton est cultivé (souvent en Inde ou aux États-Unis).

- Il est filé et tissé ailleurs (Bangladesh, Turquie…).

- Le tissu est expédié dans des ateliers de confection, qui se trouvent dans divers pays du globe.

- Enfin, il est vendu à New York, Tokyo ou Lamotte-Beuvron.

Chaque maillon ajoute de la valeur. Et aujourd’hui, cette chaîne s’est mondialisée. C’est la problématique que nous allons développer…

Bref historique

Dans les années 60-70, on commence à voir des délocalisations industrielles. Les grandes entreprises cherchent à réduire leurs coûts de production. Direction : les pays à bas salaires.

Exemple : l’industrie textile part de l’Europe vers l’Asie.

Mais à cette époque, on reste encore dans une logique simple : fabriquer ailleurs pour vendre ici.

L’explosion de l’internationalisation a eu lieu dans les années 90-2000.

Avec la chute du bloc soviétique, la libéralisation du commerce et les avancées logistiques (conteneurs, Internet), tout s’accélère.

Les entreprises ne délocalisent plus juste une usine. Elles segmentent la chaîne : design en Italie, production en Chine, assemblage au Vietnam, marketing à Londres...

On entre dans l’ère de la chaîne de valeur mondiale (CVM).

Aujourd’hui, la tendance évolue.

Après les crises sanitaires, géopolitiques et écologiques, la tendance est à la relocalisation pour réduire la dépendance à l’étranger. Certaines entreprises diversifient leurs sites. C’est une tendance qui pourrait durer longtemps…

Avantages et inconvénients

Quels sont les avantages de l’internationalisation ?

- Réduction des coûts (main-d'œuvre, fiscalité et zones franches, matières premières, poids des normes). C’est sans nul doute la raison numéro 1 des délocalisations. Ainsi un ouvrier du textile du Bangladesh coûte 30 à 50 fois moins qu’un ouvrier en France. Les prix de l’eau, de l’électricité ou encore les loyers sont eux aussi très variables d’un pays à l’autre. De plus, la concentration d’un secteur industriel en même lieu est source d’économies d’échelle.

- Accès à des compétences spécifiques (exemples : tech en Inde, électronique en Corée)

- Proximité des marchés (produire en Amérique latine pour vendre en Amérique du Nord, ou au Maghreb pour vendre en Europe).

Il existe toutefois plusieurs inconvénients.

- Risques géopolitiques (guerres, sanctions…). Ainsi la guerre en Ukraine a coûté très cher aux entreprises occidentales dont une partie de la chaîne de valeur se trouvait en Russie. Dans le monde, elle a perturbé les approvisionnements en blé, en acier, en gaz… Par ailleurs, les tensions entre les États-Unis et la Chine ont mis sous tension de grandes entreprises (TikTok, Huawei, les semi-conducteurs…). Les conflits au Moyen-Orient ont quant à eux entraîné des détournements de routes maritimes et donc des retards et des coûts imprévus. Bien qu’il ne s’agisse pas de sanctions à proprement parler, évoquons aussi le Brexit qui a compliqué l’accès au marché européen des entreprises britanniques.

- Dépendance logistique. Exemples : pénurie de composants pendant le Covid, blocage du canal de Suez par le porte-conteneurs Ever Given en 2021. Il suffit parfois d’un incident quelque part dans le monde pour bloquer toute la chaîne de valeur. Par un effet domino, les répercussions peuvent même être amplifiées et affecter des secteurs économiques a priori non concernés.

- Moins de contrôle sur la qualité des produits, les conditions de travail, les externalités négatives (pollution…). Par exemple, un plat préparé peut contenir des ingrédients provenant de contrées qui autorisent des pesticides interdits dans le pays consommateur.

- Désindustrialisation et chômage de masse dans les pays occidentaux puisque les activités à forte main d’œuvre ont été délocalisées.

- L’internationalisation de la chaîne peut maintenir des pays dans un état de sujétion. D’un autre côté, elle a permis le décollage économique de la Chine.

Exemples

Apple est un cas d’école…

- Design en Californie.

- Éléments fabriqués au Japon, en Corée, en Allemagne…

- Assemblage chez Foxconn en Chine.

- Vente dans le monde entier.

Zara est un exemple un peu différent :

- Design en Espagne

- Production proche (Portugal, Maroc, Espagne) pour réagir vite à la mode et renouveler les stocks rapidement.

La règle : chaque étape est réalisée dans le pays qui permet le meilleur compromis entre coût, qualité, vitesse et accès au marché.