Historique et motivations des privatisations

En France, les privatisations ne sont plus à l'ordre du jour puisqu'il n'y a plus grand-chose à privatiser ! Après un survol historique, nous détaillerons les raisons économiques qui les motivent mais aussi les limites de l'opération.

Définition

Les privatisations sont le processus par lequel l'État cède tout ou partie de ses participations dans des entreprises publiques au secteur privé.

Elles s'inscrivent dans un contexte mondial de reconfiguration des rôles respectifs de l'État et du marché, sous l'influence de la pensée libérale.

Historique

Avant les privatisations, il y eu… les nationalisations.

Après la Seconde Guerre mondiale, la France s'est engagée dans une politique de nationalisations à grande échelle, motivée par trois principaux objectifs :

- Reconstruction économique : après la guerre, l'État prend le contrôle d'entreprises clés pour reconstruire les infrastructures et garantir l'autonomie énergétique et industrielle.

- Modernisation : l'État dirige le développement de secteurs stratégiques tels que l'énergie (EDF, GDF), les transports (SNCF), et les banques (Crédit Lyonnais, Société Générale).

- Sécurité nationale : certaines industries sont nationalisées pour limiter les influences étrangères et sécuriser des ressources stratégiques.

Les Trente Glorieuses (1945-1975) sont l'époque d'un État régulateur et entrepreneur. L'orientation des investissements publics vers les secteurs prioritaires sont mis en œuvre par Jean Monnet.

Sous le premier septennat de François Mitterrand, le gouvernement socialiste (1981-1983) procède initialement à de nouvelles nationalisations, en particulier dans l'industrie (Thomson, Saint-Gobain, Rhône-Poulenc...) et le secteur bancaire (CIC, Crédit du Nord…).

Cependant, après l'échec des politiques de relance et sous la contrainte européenne, un virage est amorcé avec l'adoption de politiques plus libérales.

Le gouvernement de Jacques Chirac (1986-1988) inaugure la première vague de privatisations. Des fleurons comme Saint-Gobain, Suez et Paribas passent sous contrôle privé. Cette politique est justifiée par le besoin d'améliorer l'efficacité des entreprises, de réduire la dette publique et de dynamiser la bourse.

Dans les années 1990, sous l'impulsion de l'Union européenne et des règles de concurrence, les privatisations s'accélèrent. Les entreprises de services publics (France Télécom, Air France) sont progressivement ouvertes au capital privé.

Ensuite, les gouvernements de droite comme de gauche poursuivent ces politiques, notamment dans les secteurs de l'énergie (EDF, GDF) et des infrastructures (privatisation des sociétés concessionnaires d'autoroutes).

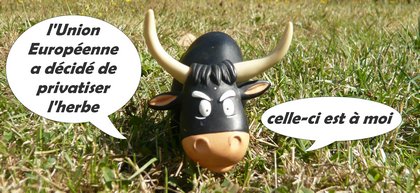

UE et remise à la concurrence

L'Union européenne (UE) joue un rôle central dans la remise en question des monopoles publics.

- Traité de Rome (1957) : il pose les bases de la libre concurrence au sein de la Communauté économique européenne (CEE), stipulant que les entraves à la concurrence doivent être progressivement supprimées.

- Acte unique européen (1986) : il renforce le marché intérieur, obligeant les États membres à libéraliser leurs secteurs protégés.

- Traité de Maastricht (1992) : il consolide ces engagements en faveur de la dérégulation.

La commission européenne impose ainsi la libéralisation de plusieurs secteurs, notamment les télécommunications, l'énergie et les transports, afin d'éviter les abus de position dominante et de favoriser l'innovation.

Des directives sectorielles sont adoptées pour encadrer la libéralisation.

- Télécommunications : la directive de 1998 impose la fin des monopoles publics et l'ouverture à la concurrence, d'où la privatisation de France Télécom.

- Énergie : à partir des années 2000, les marchés de l'électricité et du gaz sont ouverts à la concurrence. EDF et GDF perdent leur statut de monopole.

- Transports : la libéralisation des services ferroviaires et aériens est également imposée.

Bien que la Commission européenne encourage la privatisation et la concurrence, certains États résistent en invoquant les missions de service public et les intérêts stratégiques.

- Le service public : certaines activités, comme la santé ou l'éducation, sont considérées comme des missions régaliennes.

- Les intérêts stratégiques : dans les domaines de la défense ou de l'énergie, les États peuvent invoquer des exceptions pour protéger leurs entreprises nationales.

Raisons économiques

L'une des principales motivations économiques des privatisations est la recherche de financement pour l'État :

- Recettes immédiates : la vente des parts de l'État génère des fonds, permettant de réduire les déficits budgétaires.

- Moins de subventions : en privatisant des entreprises déficitaires, l'État se libère de l'obligation de financer leurs pertes. Dans les faits, il peut intervenir pour sauver certaines grosses entreprises, en particulier les banques dont la faillite ferait courir un risque systémique.

Cet argument est critiqué lorsque les entreprises privatisées génèrent par la suite des profits substantiels pour leurs nouveaux propriétaires, comme ce fut le cas dans le secteur autoroutier.

Par ailleurs, les entreprises publiques sont souvent perçues comme moins performantes en raison d'une gestion bureaucratique qui freine l'innovation et d'une moindre recherche de rentabilité puisque le rôle de l'État est de privilégier des objectifs sociaux et non de dégager des profits.

Ainsi les privatisations visent plusieurs objectifs :

- Introduire une gestion axée sur la performance et la rentabilité.

- Favoriser les investissements privés pour moderniser les infrastructures et les services.

- Stimuler l'innovation grâce à la compétition.

- Réduire les coûts pour les consommateurs grâce à une offre plus diversifiée.

- Favoriser l'émergence de champions nationaux ou européens capables de rivaliser à l'international.

- Offrir de nouvelles opportunités d'investissement, les entreprises privatisées étant le plus souvent introduites en bourse. Les plus anciens se souviennent des publicités qui encourageaient les particuliers à souscrire !

Mais les privatisations suscitent aussi des débats.

- Perte de contrôle stratégique : certains estiment que l'État cède des actifs clés à des acteurs étrangers, fragilisant ainsi la souveraineté économique (constat ayant refait surface lors de l'épidémie de Covid 19).

- Réductions d'effectifs : la recherche de rentabilité par les entreprises privatisées peut entraîner des suppressions d'emplois.

- Moindre qualité de service : certains secteurs, comme les chemins de fer, ont vu une dégradation du service après la libéralisation.

- Augmentation des tarifs : les prix obéissent aux contraintes du marché.

Si un secteur privatisé devient lui-même un monopole, même régional, l'opération risque de cumuler tous les inconvénients ! Exemple : la privatisation de la distribution de l'eau au Royaume-Uni s'est traduite à la fois par une forte hausse des prix et par une nette dégradation de la qualité de service.